Seu carrinho está vazio no momento!

Sem rumo, entre rascunhos lamentáveis

Mas dói como qualquer palavra.

Aqui começa a segunda parte do romance A seta de Verena, Cadernos (I), que revela as tentativas do personagem de escrever algo que o satisfaça e o justifique como autor, oscilando entre as tentações da técnica e os atrativos da narração de histórias em si mesma, num período de relutância e dúvida quanto a seus propósitos, em meio a uma confusa revisão de valores.

Anotei essa também. Anotei inúmeras frases e ideias. Temas, títulos. Parágrafos inteiros. Rasguei tudo. Não é possível insistir, quando a própria finalidade do trabalho acaba prejudicada pela confusão de conceitos. Não se trata apenas de estar contaminado por escolas ultrapassadas ou pelas mais recentes, pois não se sabe ao certo a tendência da literatura contemporânea. O que corrói o meu texto é uma náusea amargurada, quase suicida, um desgaste antecipado por qualquer corrente, tendência ou escola que por acaso, ou não, venha a surgir ainda.

Glauco Pinheiro afirma que não basta a criatividade, que é preciso, antes de tudo, e principalmente, dominar o idioma. Muito bem. Também não basta dominar o idioma (O idiota do idioma, escrevi isso em algum lugar) e repetir o que já foi dito, mesmo aos que se julgam criativos – e todos, naturalmente, têm-se como criativos. Não basta, simplesmente, por rebeldia ou teimosia, contrariar o que não é novo. Não basta a mera observação da realidade ou a cultura absorvida dos livros, pois muitos dos que reúnem tais propriedades perdem também suas chances de serem convincentes. Não bastam explosões de ideias, se não houver habilidade no controle de sua dosagem. Não basta escrever sem ter vivido experiências subversivas, como também não basta apenas tê-las vivido. Não basta nada.

E minha enxaqueca não ajuda muito. Cefaleia, no caso, fica mais bonito. Mas dói como qualquer palavra. Quero continuar. Questões envolvendo saúde não contam nesta história. Não podem interferir na expressão final, porque, depois que passam, não servem mais. Que importam o meu corpo, as minhas dores? Tudo isso passa, não é? Com certeza, rapaz. Com certeza.

Quero continuar.

Estou doente.

Todos os amigos de Jácomo Bonaparte enlouqueceram de maneiras diferentes, mas não muito sutis.

Dito foi adquirindo feições rígidas, inflexíveis, que emolduravam um olhar paranoico, um rosto temível de estátua obcecada. Bento, desde o início de sua metamorfose, passou a usar certa indumentária incomum, mais tarde derivando a túnicas e mantos ricamente confeccionados, pois alegava ter sido designado mensageiro de um imperador invisível, que ele reputava o senhor do universo. Rato tornara-se elemento tão perigoso e furtivo que muitas vezes se confundia com sua própria sombra, e ninguém mais sabia onde era ele ou apenas sua sombra.

O mais curioso no processo de insanidade do primeiro foi o surgimento de uns hábitos estranhos, como o de ditar seus desejos a todos os que o cercavam, isso de maneira fria e brutal, pois Dito julgava-se irresistivelmente carismático. Seus ombros avolumaram-se, e o corpo os acompanhou, fazendo dele um poderoso animal ofensivo, urrando ordens e sentenças a seus subordinados. E todos passaram a ser seus subordinados, isso por sua própria ordem.

Bento, menos autoritário, tinha também seus sintomas. Fazia sinais sobre o rosto e sobre os ombros, deixava que beijassem sua mão, acendia velas ao pé de estátuas e, aos domingos, ruminava um pequeno disco comestível que dizia ser o corpo de seu mestre. Andava com um vasto livro, de onde extraía certas máximas e mandamentos. Lia em voz alta trechos de relatos contraditórios, também isso de uma maneira repetitiva e infinita.

Rato, apesar de seu passado abjeto, andava tendo crises de promessas, por pouco não vencendo as últimas eleições de novembro. Mas seu adversário

Estou doente.

As muitas pessoas. Nenhuma delas tinha rosto, pelo menos não um rosto distinto, de feições definidas. Olhos, narizes e bocas confundiam-se, formando massas incertas e em constante transformação. Passavam por mim como se também eu não tivesse um rosto, mas eu, sim, sabia que tinha um, e era justamente o que me havia acompanhado por toda a vida. Muitas vezes, eu me olhara no espelho, analisando as características que me foram destinadas. Entre elas, os olhos opacos, sem brilho, procurando-se, encontrando-se alguma vez, para depois quedarem-se esquecidos novamente, na confusão dos dias de viver.

Deus me perdoe. Isso parece memórias. Tais pesadelos metropolitanos podem sugerir outras variações.

Minha mente confusa não se firmava. Também não era suficiente confiar nos instintos ou em minha fraca intuição. Precisava agir rápido; as ruas tornavam-se desertas, o vento mais frio, tudo ia fugindo. Havia um último homem, velho e magro, cabelos desgrenhados, dentes em ruínas, olhar mesquinho. Eu o detive, agarrando-lhe o braço.

“Que lugar é este? O que está acontecendo?”

O homem considerou-me com desprezo.

“É o mundo, eu acho. Como vou saber? Agora me solte e vá para o diabo.”

“Ajude-me! Estou procurando alguém.”

“De que adianta procurar alguém?”

“Minha irmã. Minha irmã gêmea. Sei que ela está em alguma parte e preciso muito dela.”

“Precisa, é? Hum! E como é ela?”

“Assim como sou. Somos muito parecidos. Mas seu coração ainda é doce, os olhos brilham de ternura. E seu sorriso abre-se suave, como um gesto de carinho. Ela… Ela…”

O velho demônio encarou-me com agourento sarcasmo.

“Nunca vi nada parecido. Tem certeza de que ela existe?”

“Não sei.”

“Não sabe!”

Ele então se curvou, com uma gargalhada repugnante, e saiu andando contra o vento.

“Não sabe se ela existe! Que imbecil! Nem sabe se existe…”

Em frente. Pode ocorrer alguma ideia.

O rio de águas sujas, canalizado em concreto. Não havia ponte. Uns meninos brincavam ali perto, agrediam-se. Aproximei-me, desviando-me de seus golpes e de um garoto que quase caiu sobre mim. Gritei que parassem, e eles me encararam com hostilidade.

“Preciso chegar ao outro lado. Onde fica a ponte?”

Os garotos riram asperamente, à maneira do último velho, embora fossem ainda crianças. Repeti a pergunta, e eles riram mais ainda.

“Não há como chegar”, disse um deles. “Nunca!”

E voltaram a trocar socos.

Ingênuo, talvez. Excesso de simbolismo não deixa de ser uma doençazinha. E os personagens parecem estar zombando de mim, como não fossem eles próprios resultado de meus garranchos, o que começa a causar um triste sentimento de autodesprezo. Valerá a pena prosseguir?

Construção em ruínas. Um menino silencioso que assistia a tudo. Assustei-me ao vê-lo, que não o havia notado ali, e tive a estranha impressão de que me era familiar sua figura, como quando reencontrara o cão, também entre ruínas. Fiz um gesto para que esperasse, mas ele se esquivou entre as paredes destroçadas, desapareceu.

Segui os ruídos, que eram uma mistura de vozes e risos e música. Após tantas esquinas, era aquilo o que me esperava: uma festa. Ignorando minha chegada, homens e mulheres dançavam e se divertiam. Estavam vivos. Mas estavam mortos. Estive entre eles, vaguei pelo salão, procurando, em cada rosto, aquele que se parecesse comigo: o rosto de minha irmã gêmea. Mas ela não estava ali. E eu deixei a festa sem olhar para trás.

Lá fora, encostada a uma árvore, uma garota inexpressiva parecia estar esperando por mim. Usava um vestido azul e claro como seus olhos. Sombra de um sorriso ao ver-me.

“Você não dança?”

“Não”, respondi confuso. “Desculpe…”

Eu me atraía por ela, mas não queria voltar ao salão nem participar do agourento baile de mortos.

“Estou à procura de minha irmã”, contei. “Eu me perdi dela. Agora não sei mais. Desculpe…”

A garota ainda esboçava um sorriso, e seus olhos eram lânguidos como se estivesse com sono.

“Venha dançar comigo.”

Mas alguma coisa me afastava dela.

Alguma coisa me afastava dela.

Mas algo a afastava de mim.

Algo me afastava dela.

Mas algo me afastava dela.

Algo me afastava dela.

Fico com esta:

Algo me afastava dela. Eu não sabia o quê. Vi também que ela não podia me compreender, e só queria dançar. Perguntei-lhe há quanto tempo transcorria o baile, ela me contou que o mesmo sempre estivera ali.

O mesmo? Santa Mãe!

ela me contou que sempre estivera ali. (Não ela. O baile. Não está claro. Rever.)

“Não sabe como começou nem quando?”

“Não. Ninguém sabe. Ninguém lembra.”

Um baile de máscaras. Melhor.

Apareciam-me sereias, romanas, fadas com asas de borboleta, deusas e ninfas, odaliscas, ciganas. Todas me atraíam. Mas nenhuma era ela. Um amigo fantasiado de pirata aproximou-se, com sua parceira.

“Onde está sua fantasia?”, perguntou ela.

“Não sabia que precisava de uma.”

“Ele ainda não arranjou uma”, emendou meu amigo. “Acabou de chegar.”

Logo tornaram a desaparecer entre os outros, e o carrossel de cores e ruídos continuou rodopiando, noite adentro. A noite que nunca acabava. Seu princípio imemorável. Em meio a tudo, vi uma criança que chorava: sentada no chão, ainda sem poder andar, e ninguém parecia notá-la. Um casal de gatos aveludados esbarrou em mim quando tentei chegar mais perto dela, e logo eu a perdi de vista. Nem ouvi mais seu choro. Tinha desaparecido na roda viva de tantos prazeres.

Não, nada disso. Baile de máscaras! Não importa.

Não via mais a garota de azul. A noite avançava, e o orvalho já me fazia tossir. Enfraquecia. Não encontrara minha irmã, nem minhas esperanças eram as mesmas. A estátua da jovem nua parecia vigiar-me no jardim.

“O baile…”, murmurei.

“O baile continua. Não importa.”

Como eu me sentisse minado pela febre, achei natural que ela falasse. Tinha também olhos de gente, e não de estátua.

“Quanto tempo fiquei ali dentro?”, eu quis saber.

“Uma vida. Uma eternidade. Um minuto.”

O vento, agora mais frio, causou-me um acesso de tosse. Cambaleei e caí de joelhos aos pés da estátua, que era branca, de uma matéria pura.

“Você, que não existe, é a mais bela de todas.”

“Você também é belo a seu modo, acredite. Mas não importa.”

Finalmente, caí por inteiro na relva. Ouvia, a distância, música e ruídos do baile sem fim, risos e gritos de tantos e infinitos homens, mulheres e crianças perdidas. Minha irmã? Minha procura? Uma palavra e um sonho.

“Não importa”, repetiu a que me consolava.

O ar me faltava. Esgotavam-se-me todas as forças. Aos pés da jovem deusa, eu apenas morria. E o céu não tinha menos estrelas do que no dia em que eu chegara. O céu, com suas formas e constelações, sempre maior do que nós, em seu silêncio de não perceber os que dançam e os que morrem.

Isso é plágio. Que vergonha. Esgotavam-se-me… Veja-se se isto são coisas que se escrevam! – e isso também, isso que acabei de escrever agora, é ou não é, como costuma enfatizar o Raposo, um ranço maldito? E o tal personagem, coitado, parece um mártir, com uma morte dessas. Preciso encontrar outro final. Só o que me faltava: um mártir.

A seta de Verena – Guia de leitura

19. Retomadas e recaídas: de volta ao baile de máscaras – sequência

17. Na cama, depois de tudo – anterior

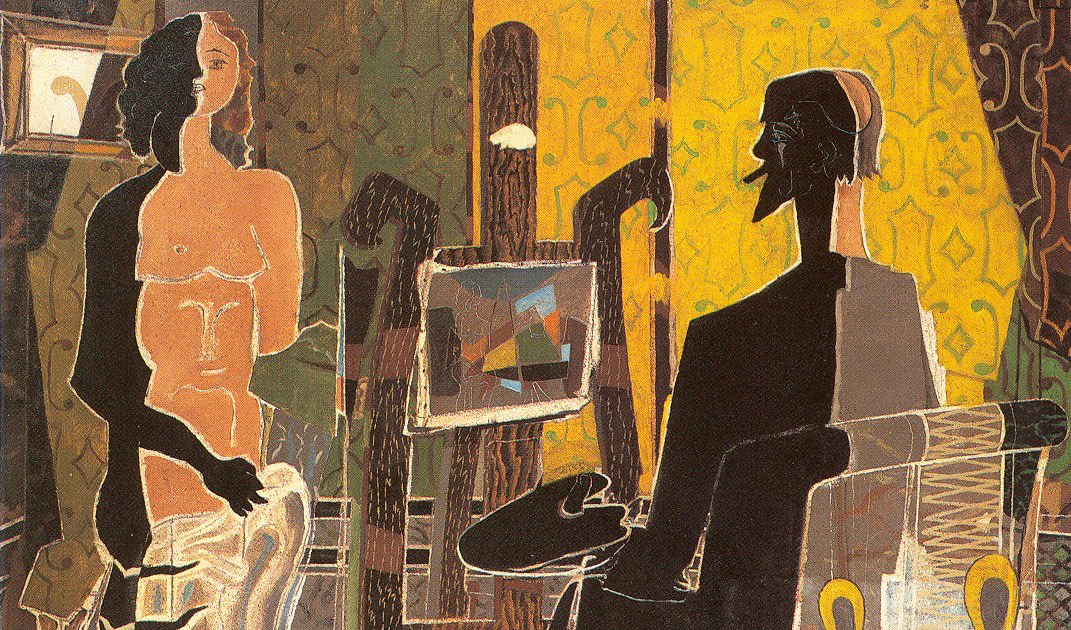

Imagem: Georges Braque. O pintor nu. 1939.

por

Publicado em

Categorias:

Tags:

Leia também:

Comentar